Je pense avoir parlé la dernière fois de Ron Gilbert lors de ma revue de The Cave, il y a de cela trois ans ; j’y chantais un jeu sympathique mais perfectible, aux ambitions démesurées mais à la réalisation à peaufiner. Thimbleweed Park, au doux parfum de l’aventure façon point’n click, prend un peu le chemin contraire : la réalisation en est excellente mais les ambitions, cette fois-ci, me semblent des plus discutables.

En ces temps de découverte du titre, il est bon de débuter par ce mot de Ron Gilbert, fin communicant, qui veut voir en Thimbleweed Park un jeu d’aventure « comme [il] s’en rappelle, non comme ils étaient véritablement » ; et une campagne Kickstarter fort bien menée plus tard, voilà le produit fini sous nos yeux ébahis. Les premiers instants ne trahissent effectivement point les promesses : et pour peu qu’on plisse un peu les yeux – ou que l’on sélectionne le mode « polices rétro » dans les options -, on pourrait bien croire avoir là un jeu oublié des années 1980, entre Maniac Mansion et Zak McKraken, redécouvert par un quelconque archiviste et livré aux fanatiques désireux de passer une ou deux nuits blanches.

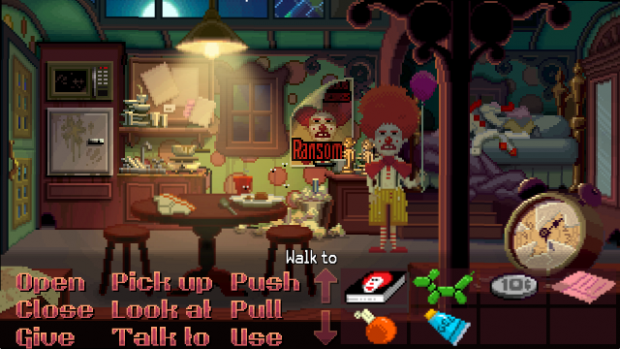

Rapidement cependant, les nombreux détails émaillant le début de la partie nous empêchent de romantiser facilement toute cette histoire. Les écrans, bien que pixelisés, sont chatoyants, irisés et veloutés de mille couleurs, le crépuscule infini tombant sur cette campagne étatsunienne invite au rêve et au repos. Le jeu d’acteur est assez brillant, certains personnages rivalisant sans peine avec les grandes gloires d’antan, les Bernard, les Fred, les Guybrush, et l’écriture fait souvent mouche ; surtout et enfin, le jeu s’est débarrassé des ennuis d’alors pour proposer quelque chose de bien plus moderne dans son approche.

Les fanatiques des jeux d’aventure, qui connaissent par cœur toutes les énigmes, toutes les répliques, qui connaissent bien l’emplacement des pixels secrets, ont sans doute oublié à quel point le premier parcours d’un point’n click peut être douloureux. Certes, nous savons à présent que la clé se trouve sous le paillasson, qu’il faut utiliser le poulet à poulie sur la corde ou l’éponge sur la voiture ; mais sans guide d’indices, il était parfois difficile de savoir ce qu’il fallait faire, où il fallait aller, ce qu’il fallait dire. Tandis que les jeux Sierra allongeaient, parfois à la lie, leur durée de vie en faisant régulièrement mourir le joueur ou en le conduisant dans diverses impasses, LucasArts – et avant ça, LucasFilm Games – préférait complexifier l’aventure avec une logique plus abstraite certes, mais sans danger aucun pour le joueur.

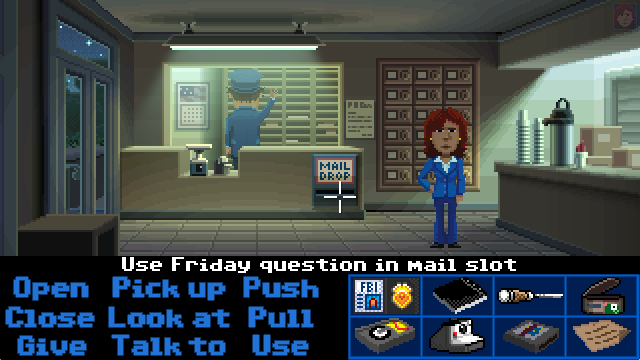

Thimbleweed Park connaît ces critiques et corrige efficacement les problèmes les plus fameux du genre. Un carnet, qui fera volontiers penser à celui de Discworld Noir, listera sans difficulté les prochains objectifs des personnages, sans toutefois indiquer lequel sera accessible tout d’abord ; un double clic accélère le déplacement des avatars, des raccourcis facilitent l’interface SCUMM qui, si elle demeure toujours efficace, est parfois capricieuse lorsque nous réfléchissons intensément ; une carte nous permettra facilement d’accéder à l’ensemble de la zone et rendra les aller-retours bien moins frustrants.

Thimbleweed Park est donc un jeu d’aventure rondement réalisé, très agréable à la souris, très beau dans son style « rétro » qui reste fidèle à ses origines, sans les pervertir ou les renier. Certes, les personnages sont plus gros que dans le temps et les couleurs, je le disais plus haut, sont bien plus nombreuses que sur Commodore64 ; mais on n’aura point là de trois dimensions, même pour le moindre effet de lumière, de glissement ou de calques, tout a été dessiné patiemment, sprite après sprite, pixel après pixel et on ne peut que saluer ici le travail précis des graphistes.

Qu’en est-il des énigmes à présent ? Eh bien, le joueur pressé essaiera le mode « facile », qui se finit en quelques heures à peine, pour avoir une idée de l’ampleur de l’aventure. Les sachants, ou ceux qui préfèrent après cela naviguer avec une idée claire des objectifs, iront plutôt voir le mode « normal » qui est aisément trois fois plus long et qui inaugure cette fois-ci de très charmantes énigmes. La paternité de Maniac Mansion se voit ainsi non seulement dans le fait de diriger plusieurs personnages simultanément (jusqu’à cinq ici), mais également dans l’esprit même des puzzles qui exigent souvent d’utiliser le téléphone, de faire attention aux annonces radiophoniques ou de lire les nombreux prospectus que l’on récoltera ci et là.

C’est là, ce me semble, que Thimbleweed Park tire son épingle du jeu. Les énigmes sont délicieusement longues et complexes et chaque partie se fait légèrement différente dans la mesure où certains aspects de leurs résolutions sont livrés à l’aléatoire : tel objet se trouve dans telle ou telle rue, le numéro de téléphone pour joindre cette compagnie est dans l’annuaire et varie constamment, le livre apportant des informations cruciales pour la suite de la partie apparaît tantôt ici, tantôt là. On appréciera également les nombreuses fausses pistes qui nous font transporter mille objets, voire nous demandent de remplir cet objectif-là, pour n’aboutir finalement à rien de sérieux. Il y a cependant un bel équilibre qui s’invente ici et pour peu que l’on écoute les nombreux dialogues, que l’on lise tous les panonceaux, que l’on observe tous les objets d’inventaire, tout est toujours à portée. Rien n’est réellement dissimulé et comme il n’est de mort ou d’impasse, l’on peut accomplir tout ce que l’on souhaite à la condition de se mettre à la place, comme à la belle époque, des concepteurs du jeu et de rentrer dans leur esprit tordu.

Me concernant, et comme je suis grand amateur de ces jeux, j’ai pris grand plaisir à me plonger à corps perdu dans ces différents problèmes, surtout que le jeu n’est point avare en références : on trouve donc des tronçonneuses – et du carburant ! -, un escalier en panne, une tête de cadavre animée par la magie… On ne compte plus les appels du pied aux gloires des temps jadis. On dit ici et là que la chose est forcée, trop lourde, qu’elle en fait trop ; certes, mais c’est là aussi le style de Ron Gilbert, très « américain » dans sa narration si je puis dire. Le célèbre créateur, contrairement à Polichinelle, aime à exhiber les ficelles qui font se mouvoir les marionnettes. On ne trouvera donc là nulle subtilité, voire nulle lecture seconde : la parodie de Twin Peaks, ou de X-Files encore, qui s’annonçait, laisse sa place à une intrigue rocambolesque dans laquelle la résolution des puzzles prend volontiers le pas sur l’histoire qui en devient alors le parent pauvre de ce jeu pourtant très bien sous tout rapport.

///Les paragraphes suivants révéleront des moments importants de l’histoire\\\

Il y a quelque chose qui m’aura profondément déplu dans Thimbleweed Park et qui, pourtant, n’a pas l’habitude de me mettre autant en rogne : l’histoire du jeu. Je ne joue pas réellement aux jeux vidéo, et moins encore aux jeux d’aventure, pour leur histoire. Sans aller jusqu’à dire qu’elle est toujours superfétatoire, elle passe à mon sens en second plan derrière le plaisir de jeu, le gameplay et le « fun » dans le sens le plus large du terme. Une histoire bien ficelée, haletante, est un plus indéniable qui fait d’autant plus apprécier un jeu aux concepts ludiques solides ; une histoire trébuchante pour moi ne viole point la qualité intrinsèque d’une partie si le reste est judicieusement construit ; une intrigue solide ne viendra jamais adoucir mon jugement si le reste n’est pas à l’avenant. C’était ce que je reprochais notamment à The Cave jadis, à la narration agréable, aux personnages forts mais au gameplay perfectible.

Thimbleweed Park brille par ses qualités ludiques, que j’ai rapidement énumérées mais qui existent avec force et qui sauront contenter quiconque y regardera avec attention. En revanche, il se prend lamentablement les pieds dans le tapis concernant son histoire, et ce pour plusieurs raisons. Il ne parvient pas à contenter le joueur car il ne répond à aucune, et je dis bien aucune des grandes questions de l’intrigue : qui a tué le pauvre hère du début de l’aventure ? Ou Franklin ? Qui assomme les agents fédéraux, ou les enlève périodiquement ? Pourquoi Chuck, le magnat de l’usine d’oreillers, donne-t-il ces ordres au shérif ? Et ainsi de suite.

En fait, on a cette impression que le projet a changé en cours du développement. Je ne serais pas surpris d’apprendre que Ron Gilbert et sa clique avaient initialement une certaine idée pour leur histoire et que, chemin faisant, ce plan initial fut modifié, sans doute pour s’accommoder du nombre important de backers dont le nom figure dans les annuaires et les bibliothèques du jeu. On décida alors de construire une histoire fondée sur le bris du quatrième mur, sur le déterminisme, sur tout ce qui est globalement du ressort du « méta » comme on l’entend dire aujourd’hui. Malheureusement, il y a là deux écueils : d’une part, le méta est bien trop souvent de nos jours le cache-misère d’une écriture qui ne sait plus quoi faire avec ses propres règles. Plutôt que d’expliquer la chose au sein de sa diégèse, dans les bornes établies par l’univers, nous voilà dire, pénétré et comme convaincu de notre intelligence, « c’est parce que c’est de la fiction, c’est parce que c’est du faux ! ». Certes ; mais la chose ne fonctionne que si l’ensemble du jeu marche dès le commencement le long de ce chemin. La première moitié, voire les trois-quarts du jeu sont bien trop cohérents avec cet esprit doux-acide, fidèle aux anciens jeux du temps justement, qui versaient davantage dans l’anachronisme ou l’absurde que dans le métalangage.

Il y a un changement patent de régime lorsque nous accédons à l’usine d’oreiller, à la fin du sixième acte, changement qui bouscule tout ce que nous croyions savoir auparavant sur l’univers. C’est alors que surgit, plus douloureusement peut-être, le deuxième écueil de cette écriture : sa maladresse globale. Le jeu vidéo a inauguré, ces dernières années, une transition vers ce que l’on appeler le « post-modernisme », ce qui fait partie des dernières étapes de l’évolution conceptuelle d’un média quel qu’il soit. Après avoir compris qu’il possédait une grammaire, il s’amuse maintenant à exhiber ses principes comme un enfant comprend tout à coup qu’il peut faire des jeux de mots sans apprendre un nouveau dictionnaire ; il se revendique de sa fiction mais, hélas, ne sait pas toujours très bien quoi en faire. Je pense que le seul qui, ces derniers temps, sut le mieux accomplir cette transition – de tout ce que j’ai pu voir, évidemment -, ce fut Undertale. The Beginner’s Guide ou The Stanley Parable, Zero Time Dilemma sont également de judicieux exemples de cette nouvelle tendance du jeu vidéo, mais Undertale a un niveau de lecture naïf assez solide bien que convenu, tandis que ces autres exemples avancent directement sur une voie métaphysique, à l’instar des Faux-Monnayeurs de Gide ou de F for Fake de Welles.

Thimbleweed Park essaie de faire de même, mais échoue lamentablement. Le message final, à base de « nous ne sommes que des héros de jeux vidéo ! », n’entraîne strictement aucune réponse de la part des divers personnages, à l’exception de Dolorès, la programmeuse, qui acceptera une énième mission alors que l’on aurait pu espérer un peu plus de révolte de sa part. Le jeu ne tire nullement parti de l’arbitraire de sa programmation soi-disant révélée : où sont les concept arts, les routes bloquées « pour cause de réparation », les répétitions dérangeantes ? Elles ne seront là que dans les tous derniers instants du jeu, comme pour essayer de maladroitement raccrocher les différents wagons à la locomotive qui déraille à présent totalement. Enfin, ce twist est une excuse, comme je le disais plus haut, pour ne pas expliquer des points cruciaux d’une intrigue qui, pendant près de dix heures, se donnait tous les atours d’une reproduction sincère, et maligne, des succès trentenaires.

La fin de l’aventure laisse donc un goût amer en bouche. Non seulement ses derniers actes, mais cela est attendu dans ce type de jeu, sont construits en entonnoir, le domaine des possibles se restreignant de plus en plus, mais du reste, l’histoire en devient incompréhensible. Les pastilles qui pouvaient faire sourire – la quête insultante de Ransome, Reyes et son père, Franklin et ses problèmes de courage… – sont alors diluées dans l’incongruité de la chose et l’on en perd quelque peu la quiddité. A-t-on là un jeu commémoratif de l’âge d’or de LucasArts (ou plutôt, de LucasFilm Games) ? Une sorte de revanche de Ron Gilbert sur ses anciens camarades et ses anciennes compagnies, les coups bas ne volant pas bien haut ? Ou bien une réflexion de plus grande ampleur sur le jeu d’aventure, ses limites, ses prodiges et ses ingéniosités ? Les trois, mon général, répondra-t-on ; mais qui trop embrasse, mal étreint.

L’histoire dans un jeu d’aventure est certes un prétexte, et elle ne doit certes jamais prendre le pas sur le plaisir des énigmes, mais elle doit néanmoins être un ressort nous poussant à poursuivre la partie. Si Ron Gilbert et son équipe ont su comprendre avec intelligence et témérité ce qui faisait la force, et la faiblesse, des point’n click d’antan concernant leurs aspects ludiques, ils n’ont pas su capitaliser sur la simplicité de leurs vieilles histoires. Dave veut sauver sa petite amie ; Guybrush veut devenir pirate ; Sam & Max veulent récupérer Bigfoot, et rien de plus. Si les prétextes évoluent, les idées premières demeurent ; et il faut un grand talent de conteur pour construire une histoire bien plus complexe qu’il n’y paraît. Si Tim Schafer brille volontiers par cette qualité, Ron Gilbert ne la possède point ou, du moins, celle-ci de n’être pas aussi développée qu’il le faudrait.

Thimbleweed Park échoue donc, et au pied du podium encore !, à être un « grand jeu ». Il est intelligent dans son gameplay, très beau dans son mouvement et ses décors, musicalement convaincant ; le doublage est agréable, les blagues font mouche, les références sont nombreuses et les énigmes sont démoniaques ; mais son intrigue est hélas mal ficelée, son propos est souvent confus, son final est étrange et très – trop – déroutant. Il ferait volontiers penser au final de Monkey Island II mais il lui manque cette ultime réflexion d’Elaine qui nous permet, à l’instar des nouvelles fantastiques, de choisir entre la folie et le réalisme. On me répondra « tel Twin Peaks !« , et j’accepte volontiers l’argument : mais je ne suis pas certain que cela soit ici voulu. Je recommande cependant son parcours : les fans seront évidemment aux anges et les nouveaux venus auront là une initiation agréable qui les invitera peut-être à revenir vers les chefs d’oeuvre des années 1980. Mais je suis au regret de dire que Monkey Island et que Maniac Mansion resteront encore à mes côtés. Que l’on sache enfin que je n’y rejoue point par nostalgie, mais bien pour leurs qualités, cette fois-ci, intemporelles.

Mathieu

About Mathieu Goux

Co-Responsable de Ze Player, Rédacteur sur Grospixels.com, Animateur sur Radiojv.com.

Twitter •